开云app网站AC米兰赞助商:来河南便是回家吃饭总有一款美食合适你!

来河南便是回家吃饭,总有一款美食合适你!因为全国各地许多美食都源自河南,总能引发你味蕾中的家园。

华夏是华夏文明的摇篮,也是中华美食的摇篮。被尊为“烹饪鼻祖”的伊尹,公元前16世纪初生于开封杞县空桑村。在很长的前史时期内,河南的饮食烹饪在我国都是处于领头羊,而且经过政治、经济、文明的沟通,甚至“华夏逐鹿”的战役和水旱灾害这两个特别要素而向四方传达,对整个中华民族饮食烹饪的开展起到了十分十分重要的推进效果。

饮食溯源的许多之“最”也在河南:现存最早的陶鏊(o)出土于荥阳,是我国烙的来历;新郑裴李岗出土的陶碾盘,是我国加工颗粒状什物的滥觞;蒸器甗最早出土于河南仰韶,是人类前史上榜首次用蒸汽熟物;我国最大的煮物之鼎后母戊鼎出土于安阳;我国最早的菜系在宋代开封正式构成,此刻有了镣灶,开端烧煤;有“我国榜首筵”之称的夏启的钧台之享,地址在禹州钧台坡

新年接近,回家春节,那些从河南走出去的美食也想家了。腊月二十六“割年肉”,依照传统风俗,到了预备过节美食的时刻,今日就让咱们从华夏动身走四方、寻美食

北上京津,看在汴京烤熟的鸭子是怎样一步步飞到了北京,赏识华夏和四方是如安在味蕾上牵手摇动;

南下闽粤,华夏人宴席上的主菜芥菜肉以“梅菜扣肉”之名重上餐桌,一杯敬明日一杯敬过往;

东访江浙,北宋炉灶革新让“炒”的烹饪之技空前昌盛,最终落地临安生出了“南料北烹”;

西进陕甘,回望充溢磨难的往事里,感触美食迁徙中的温暖真情

留神的郑州人会发现,最近几年,街头打着“汴京”招牌的烤鸭店多了起来。当然,心头难免会萦绕着这样一个疑问:北京烤鸭名扬天下,汴京烤鸭跟风凑什么热烈?

假如这样想,你可错怪了汴京烤鸭了。因为前史上,北京烤鸭实际上可是沾了汴京烤鸭的光!

河南省非物质文明遗产豫菜代表性传承人陈进长曾在开封的豫菜名店“又一新”作业,汴京烤鸭一向是开封宴席上的珍品。清末民初,开封大的饭庄,都有自己的填鸭房,专门养殖的鸭子个大皮薄、肥嫩饱满,使烤出的鸭子色泽光润、丰腴醇香,而且肥而不腻。到了上世纪50年代,北京烤鸭店还有人专程到开封寻找烤鸭师傅。

在开封饮食文明博物馆的展柜中,有一本1980年1月的《我国烹饪》杂志,其间一篇《北京烤鸭香飘四海》的文章中写道:《东京梦华录》中有“炙鸡爊(āo)鸭”的记载,南宋时,“炙鸭”已为临安市食中的名品据《元史》等书载,元破临安后,元将伯颜曾将临安城里的百工技艺徙至大都(北京),烤鸭技能就这样传到北京,成为宫殿和商店的好菜。

和烤鸭所随同的庞大前史叙事比较,天津名吃糖炒栗子与华夏大地血脉相连的故事,相同好事多磨,但更让人唏嘘感动。南宋时,陆游在《老学庵笔记》中曾记叙这样一段动听的故事:“故都(即开封)李和炒菜,名闻四方,别人百计效之,终不行及。”接着写道:“绍兴中,陈福公及钱上阁,出使虏庭,至燕山,忽有两人持炒栗各十裹来改自赞曰:李和儿也。挥涕而去。”

据此能够推知,汴京的炒菜专家李和在外族侵略时家破业敝,他的儿子带着炒栗的绝技流落燕山。他经过献给故国使者的栗子,表达自己对宋朝的回忆。

散步开封街头,挂着天津糖炒栗子的招牌小店并不罕见。“李和儿”的后人们或许没有比及身回故土的那一天,但炒栗子的浓香毕竟仍是飘回了华夏。

前史上的河南,长时刻作为政治中心,山珍海味、八方珍馐皆会聚于此。《东京梦华录》描绘道:“集四海之奇珍,皆归市易,会寰区之异味,悉在庖厨。”

这也让“涨发技艺”成为河南厨师的一绝。河南虽不产海货但却善用干货,豫菜名品中的葱烧海参、扒广肚便是靠“化腐朽为神奇”的这门技艺。听说,“涨发”技法后来传到南边,成果了人们现在所熟知的“佛跳墙”。

河南胡辣汤,一向有逍遥镇和北舞渡的“华夏之争”。相似的“楚汉争霸”也在西安胡辣汤界演出,当地胡辣汤分为河南和西安两个派系,这一个论题也不止一次遭到西安干流媒体重视。

在古都西安,西安胡辣汤的特征在肉丸,河南胡辣汤是肉丁;西安胡辣汤除了肉丸,还有马铃薯、莲斑白等时令蔬菜,河南胡辣汤则是用海带、粉条、油炸豆腐做配料。陕菜大师、非遗周秦汉唐宴技艺传承人刘凤凯说,“西安派”胡辣汤在当地具有千百年的前史,而“河南派”胡辣汤则跟当地居民来历相关,西安当地人俗称的“道北”地段是河南人聚集地,“两种派系风味不同各有千秋,是秦豫美食文明沟通交融的产品”。

近代因为灾荒和战乱,河南难民离乡背井,沿陇海铁路向西追求活路,他们在“道北”一带落脚。老家美食也跟着他们落地生根。当然,前史上身居西安的皇帝们也不止一次因为粮荒到河南洛阳“就食”。

无独有偶。陕西咸阳的普集烧鸡,起始于河南人氏郭志平。听说,抗战期间,为了躲避战乱,他带着家眷,一根扁担两只筐,到陕西省武功县普集镇投友久居,并拿出看家本领,以祖传清宫烧鸡技艺营生。郭家烧鸡香酥新鲜、色味俱佳,很快家喻户晓,成为当地名小吃。

这段秦豫情演出至今,如一位当地网友所总结的:河南人会说西安话,会做烧鸡、胡辣汤,西安人吃了说“美”!西安人会做羊肉泡馍、葫芦头,河南人吃了说“嫽”!吃哪种菜就用哪地方言夸,河南人和西安人在风俗上相互同化,十分亲热。

美食的迁徙轨道多与前史大势所符合,不过偶然要素也不能小觑,一人的无心插柳也能柳成荫。2014年,“兰州牛肉拉面源自博爱小吃”的音讯一经媒体曝出,便引发网络热议。工作原因是,兰州大学一河南籍学子在兰州一家牛肉面馆吃饭,发现店里自宣海报上这样描绘牛肉面的“身世”:兰州的牛肉面始于清嘉庆年间,系东乡族马六七从河南省怀庆府河内县清化镇(今河南博爱县境内)陈维精处学成带入兰州的。后来,经陈氏后人立异、改进

本来,陈维精在国子监读太学时,常常协助来自甘肃的清贫同学马六七,陈维精乐于烹调的情味,甘肃人马六七很或许便是这样得到陈氏祖传秘方并带到兰州的。今日看到遍及河南街头的兰州牛肉拉面,是否有种“出口转内销”的意味?

大灾同甘共苦,小事互帮互助。陕甘两地美食与河南的根由背面,是骨肉同胞的情感交融,美食诱人,真情更动听。

“北方人爱吃面食,南边人爱吃米饭”大概是许多人关于南北差异最直观的形象,但若置身杭州,你会发现街头面店树立,种类冗杂多样。地处江南,却如此宠爱面食的原因,还要从前史说来。

两宋之际,金人侵略,京城从汴京南迁至临安,许多的北方移民并没有入乡随俗吃米饭,反而将吃面食的习气浸透到了杭州人的日常饮食中。时至今日,开封和杭州仍然像走亲戚相同“有来有往”。杭州美食专家口中,常会提到的“南料北烹”,正是江浙菜的首要特征之一。

“杭帮菜”的宴席上,杭州人介绍起菜品偶然会特别指出某道菜是“南宋菜”。当年“只把杭州做汴州”的宋人中,有大批随皇帝逃到杭州的汴京高厨,他们身怀烹饪绝技,却没有用武之地,因为食材不同了。

彼时的食俗,南咸北甜,汴州的糖醋黄河鲤鱼很甜,也炸得很酥,可是西湖里的鲤鱼有泥腥味,所以改用草鱼,南边人不喜欢油炸,所以改为汆水,不喜欢甜味,所以减糖加姜,成了又一道名菜西湖醋鱼。虾爆鳝片也是典型的一道“南料北烹”的菜肴。研讨“南宋菜”多年的胡忠英就举例说:“黄鳝是咱们南边的食材,可是这道菜中用到熘的烹饪技巧则是地道的北方厨艺,而用米醋去油腻,也算是南料北烹的表现。”开封与杭州的饮食根由,还被收入《舌尖上的我国》第二季《相逢》一会集。

为何华夏的“北烹”成果如此之大?许多纪录片刺探美食也绕不开开封,缘由是北宋时期的汴京,炒的烹饪技艺迎来迸发,子孙的各种炒法正是在此基础上开展而成。

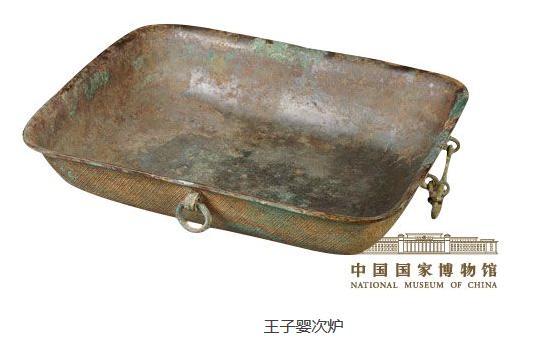

虽然战国时期因有“王子婴次炉”,河南或许就有了炒菜,但烹饪史上的“炒技”大事则发生在北宋。北宋时,煤炭榜首次在餐饮业得到了广泛使用,煤炭的使用使火力安稳并到达了更高的温度,一起镣灶(有孔的炉灶)的呈现让炉灶迎来革新。自此,锅能够离火,能够上手,给厨师供给了发挥双臂技艺的空间。所以,抄锅在手,推勺颠翻,飞火成菜,潇潇洒洒地炒,旺火速成的菜让我国烹饪到达了一个新的境地。

仅“炒”这一办法,汴京就呈现了生炒、熟炒、南炒、北炒等,北宋汴京的市场上也破天荒有了炒鸡、炒兔、旋炒银杏等炒制类菜肴的面世,从而衍生出了不同火候改变的爆、熘、煸等技法,学烹饪也就被人称为学炒菜。

“做河南厨师太难了,豫菜的烹饪技法是最多的,而且四季口味都不相同,厨师要根据时令节气调整。”豫菜大师陈进长说,传统豫菜的火工较为考究,烹调技法有50余种,扒、烧、炸、熘、爆、炒、炝等各有用场,但不管用哪种技法,都一定做到“五味谐和,口味适中”。

顶端新闻记者曾现场观摩陈进长在后厨制造豫菜名品“糖醋软熘黄河鲤鱼焙面”。从活鱼宰杀清洗,到双面切成瓦垄斑纹,入多半热油锅炸透。然后用白糖、香醋、料酒、食盐等调料制造好的汁芡熘出香味,接着旺火热油烘汁,至油和糖醋汁悉数交融。15分钟出锅后放上疏松酥脆的焙面,一筷子下去,“先食龙肉,后食龙须”,软嫩鲜香,汁水淋漓。

陈进长说,看似简略的一道菜,其实采用了包含炸、炒、熘等在内的混合技法,“别小看这透亮的枣红色,不下足功夫功可炒欠好糖色”。

“舌尖3”第二集《香》中,介绍了云南腾冲最闻名的美食稀豆粉,解说道:“听说其最早呈现在明朝洪武年间,华夏来的人带来了食物加工的技能,将豌豆磨成粉创造出稀豆粉这道美食。”另一部纪录片《餐桌上的节日元宵篇》叙述广东传统年宵食物龙江煎堆时,也有相似介绍:煎堆的来历能够追溯到唐朝,其时叫碌堆,是宫殿食物,因为许多珠江三角洲的居民都是由华夏南迁到岭南的,所以碌堆也随之传入广东。

“华夏”是南边许多美食的故土。客家饮食保留了许多的中州古味,是古代饮食文明的“活化石”,客家人祭灶神、吃汤圆、吃饺子的风俗,均源于华夏。客家人也会做“豫菜”,因为当地不产芥菜,“芥菜肉”就变成了“梅菜扣肉”,但两地做法大致是相同的。

千百年来,吃饺子是华夏人逢年过节的风俗。客家人南迁后,以大米为主食,短少面粉,要坚持这一风俗就很困难。所以,客家先民因地制宜,用旱地栽培较多的黄豆磨制成豆腐,以猪肉和蔬菜等混合制馅料,以豆腐作面皮,把豆腐切成长方形对角形两块,用筷子在豆腐中心挖个小洞,再把肉馅嵌入洞中,即构成“酿豆腐”,然后再蒸熟,以此替代饺子。此风俗渐渐流传开来,成为久负盛名的客家菜肴。

南边人爱吃甜、爱喝汤的口味也和河南有关。河南省餐饮与住宿职业协会会长张海林说:“生活条件越好,口味越淡,古代政治中心在北方时是南咸北甜,加上北方气候枯燥,有喝汤的膳食习气,后来北宋一亡,华夏人带着北方许多习气南下,让南边人爱吃甜、爱喝汤了。”

在不少门客心中,南边糕点好像比北方的精美,种类更丰厚。不过,在著有《我国菜肴史》的扬州大学教授邱庞同看来,“河南面点在我国饮食史上的位置十分高,对全国的影响十分大”。

他表明,汉魏南北朝是河南面点的前期开展阶段,隋唐时期又有较多开展,宋代则到达顶峰。宋人陶毂《清异录》载:五代时,汴州(今开封)阊阖门外大道旁有张手美家,水产陆贩,随需而供,每节专卖一物,伏日则买“绿荷包子”,这是包子最早见诸前史的文字记载。宋代的河南面点,现已具有浓郁的民俗风情了,立春要吃春盘,元宵节食油食追(duī)、汤圆,清明则有炊饼、麦糕,端午吃粽子、白团,七夕有花样面果出售,重阳还有重阳糕

客家人把米粉、薯粉制的点心叫“粿”,则是由河南等地的面食“果子”的“果”转化而成。因为客家人迁居台湾或东南亚,河南的面点也传到了这些区域。

略述这几道美食,或许仅仅揭开了从河南走出去的美食冰山一角。不过这段美食寻找之旅,似乎是在复原华夏先民迁徙的轨道。

关于这种勾连,张海林的一番话让人沉思:“文明上有一个界说,但凡距文明的母体的地域、时刻越远,保存这种文明的志愿越激烈。为什么呢?他怕自己变,他怕自己不知道从哪里来。”